Bernd Rosenbichler ist Vater und in einer sehr speziellen wie herausfordernden Situation. Sein Sohn ist 10 Jahre und hat einen Gendefekt. Einer, der nahezu unbekannt ist und zu den so genannten seltenen Erkrankungen gehört. In der Europäischen Union ( EU ) gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind. Meist gibt es für diese Erkrankungen nur schlechte bis keine Diagnosewege, geschweige denn Therapien.

Bernd Rosenbichlers Sohn hat das Alström Syndrom. Es ist eine von ca. 8000 bekannten seltenen Erkrankungen[1], in Deutschland sind 20 Personen bekannt, die das Alström Syndrom haben. Laut Prävalenz müssten es weit mehr sein. Aber wer weiß das schon. Forschung und die Sammlung von Gesundheitsdaten sind nötig, passieren aber nicht wirklich. Dabei rennt die Zeit gegen Vater und Sohn. Bernd Rosenbichler hat sie nicht und unternimmt etwas. Was, erzählt er im Blog.

Ich war einmal ein Manager.

Als solcher habe ich gelernt, abzuwägen, Perspektiven zu wechseln, zu diskutieren und am Ende zu entscheiden. Es war immer wichtig, die mit einer Entscheidung verbundenen Risiken zu verstehen und entsprechend zu agieren. Die Alternative war immer der „worst-case“: Nichts zu entscheiden. Nur: das ist fast nie die perfekte Option.

Entscheiden aufzugeben oder neue Wege!

Ich habe in meinem Leben viele Entscheidungen getroffen. Auch solche, die nicht immer beliebt waren. Die wohl größte Entscheidung war jedoch, die Rolle des Konzernmanagers gegen eine andere, völlig neue Rolle zu tauschen: Social Entrepreneur oder auch gemeinnütziger Unternehmer.

Vom gewinnorientierten Management ging es in das Management einer gemeinnützigen Organisation. Gründet man eine gemeinnützige Organisation, passiert das nicht aus kommerziellen Interessen. Es passiert, weil man sich entweder in einer Situation befindet, die einer Änderung bedarf die man verändern will oder muss. Ich habe als Vater eines Kindes, das mit einer seltenen Erkrankung lebt erfahren, was Hilflosigkeit bedeutet. Und damit bin ich nicht allein. Mit dieser Hilflosigkeit klarzukommen, ist eine Herausforderung und immer darauf zu warten, dass andere etwas tun, ist nicht richtig. Besonders, wenn einem die Zeit davonläuft.

Aber was kann man tun? Keine Zeit um zu Warten!

Mein Sohn hat das „Altström Syndrom“. Um es kurz zu beschreiben: es handelt sich um einen Gendefekt. Das betroffene Gen, das ALMS1-Gen. Dieser Gendefekt ist bis heute nur wenig erforscht, es gibt kein Basiswissen und damit auch keine Therapieoptionen, Wissen über Verläufe etc.

Was man weiß ist, dass Verläufe meist mit Blindheit, Taubheit, Adipositas, Organ- und Herzproblemen und Diabetes einhergehen können. Es kann aber auch anders sein. Bis heute ist nicht bekannt, wie sich die Corona Impfung oder eine notwendige Narkose auf die Erkrankten auswirkt. Es ist ein Spiel mit vielen Unbekannten. Flip the coin!

Es ist klar, seltene Erkrankungen kommen zwar immer stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit an, werden jedoch noch immer zu Recht als die ‚Waisen der Medizin‘ bezeichnet. Bei ca. 8.000 solcher Erkrankungen, 4 Millionen direkt und mit den meist pflegenden Angehörigen über 10 Millionen Betroffenen und einer Therapiequote von 5% nur allzu nachvollziehbar. Übrigens, 80% der seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt. Die Situation beim Alström Syndrom ist dabei kein Einzelschicksal. Es trifft für viele der seltenen Erkrankungen zu.

Generkrankungen = einfach behandelbar oder nicht?

Ein Professor hat mir mal gesagt, ein Gendefekt ist eigentlich eine ‚einfache‘ Erkrankung. Kann man das Gen editieren/reparieren, ist der Defekt eliminiert. Krebs- oder andere Erkrankungen sind ein Vielfaches komplexer. Natürlich ist das einfach ausgedrückt; aber der Gedanke ist richtig und motivierend.

Aber bedeutet das, dass man das Leid von Millionen von Menschen ‚einfach‘ lindern kann? Zumindest theoretisch scheint es möglich.

Allerdings müsste man dazu alle Erkrankungen so früh wie möglich, zum Beispiel mit einem Neugeborenenscreening, diagnostizieren, um ausreichend Daten für die Forschung zu erhalten. Heute dauert es im Falle der seltenen Erkrankungen im Schnitt, und jede Zahl in diesem Kontext ist mit Vorsicht zu genießen, 6-8 Jahre, bis eine Diagnose erfolgt. Dazu ist da die in der Medizin dominante Meinung, dass nur diagnostiziert wird, wofür es auch eine Therapie gibt. Ob man keine Massen von Betroffenen ‚erzeugen‘ will, die nach einer konkreten Therapie rufen, ist eine der gängigen Theorien. Also Henne-Ei Problem. Ohne Diagnose keine Therapie; keine Therapie ohne Diagnose.

Beispiel Alström Syndrom:

Es gibt in Deutschland ca. 20 von Alström betroffene und bekannte Menschen. Die Prävalenz liegt bei 1:1.000.000 – also müssten es 80 sein. Man geht davon aus, dass dieses Prävalenz deutlich höher ist; nehmen wir 1:250.000. Dann wären es schon 320 ‚Patient:innen‘. Faktor 16. Ein Unterschied.

Theoretisch wäre es also möglich, schneller und umfassender die richtigen Diagnosen zu stellen. Oft werden aber die hohen Kosten als Argument dagegengestellt. Mit einer einfachen Rechnung kann man die Höhe der sozialen Kosten wie zum Beispiel zusätzliche Arztbesuche, Fehltage in der Arbeit von Betroffenen und auch deren Angehörigen, ermitteln und dieses Argument entkräften.

Wären Daten verfügbar, könnte man davon ausgehen, dass Diagnosen wahrscheinlich zügiger gestellt, Therapien zügiger entwickelt werden und damit auch Betroffenen wie deren Angehörigen geholfen wird. Denn gerade den Angehörigen mutet man neben den Patient:innen eine oft unerträgliche Rolle zu. Sie leiden mit und bringen oft große Opfer, um den Liebsten zur Seite zu stehen. Und als Vater, der täglich einen Sohn betreut, der mit Altström lebt, weiß ich genau, wovon ich rede.

Mit Daten umdenken! Jetzt! – für Patienten und Angehörige

Selbst wenn es hier ein Umdenken gäbe, stellen sich wichtige Fragen: Wie geht man mit den gewonnen Daten um? Wie werden diese so erhoben, dass sie möglichst nutzbar sind? Wo gespeichert und wem zugänglich gemacht? Wie können klinische Studien in Deutschland durchgeführt werden?

Die Herausforderung wird hier gut sichtbar: Trotz einheitlicher Datenschutzgesetze wird der Datenschutz in Deutschland besonders strikt umgesetzt. Das bedeutet im Klartext: Wer klinische Studien im gesamten Bundesgebiet durchführen will, hat erstmal mit 17 Datenschutzbehörden bzw. Ethikkommissionen zu tun. Es gibt Bestrebungen, das zu verbessern, aber die greifen derzeit nicht. Das führt unter anderem dazu, dass Deutschland seine weltweit führende Stellung im Bereich klinischer Studien verliert. Nahm Deutschland 2016 noch Platz 2 nach den USA ein, war es 2021 nur noch Platz 6. Der Stellenwert von klinischen Studien sagt viel über die Leistungskraft und Zukunftsfähigkeit eines Landes aus!

Meine Lösung – eine persönliche Entscheidung und ein Ziel:

Mein Ziel ist klar: Ich werde an diesen Themen zu arbeiten – mit dem Alström Syndrom als ‚Pilot‘. Patienten finden und organisieren, Daten sammeln, Daten speichern, Forschung initiieren. Um zu zeigen wie man Schritt für Schritt Lösungen finden kann – für Millionen von Menschen.

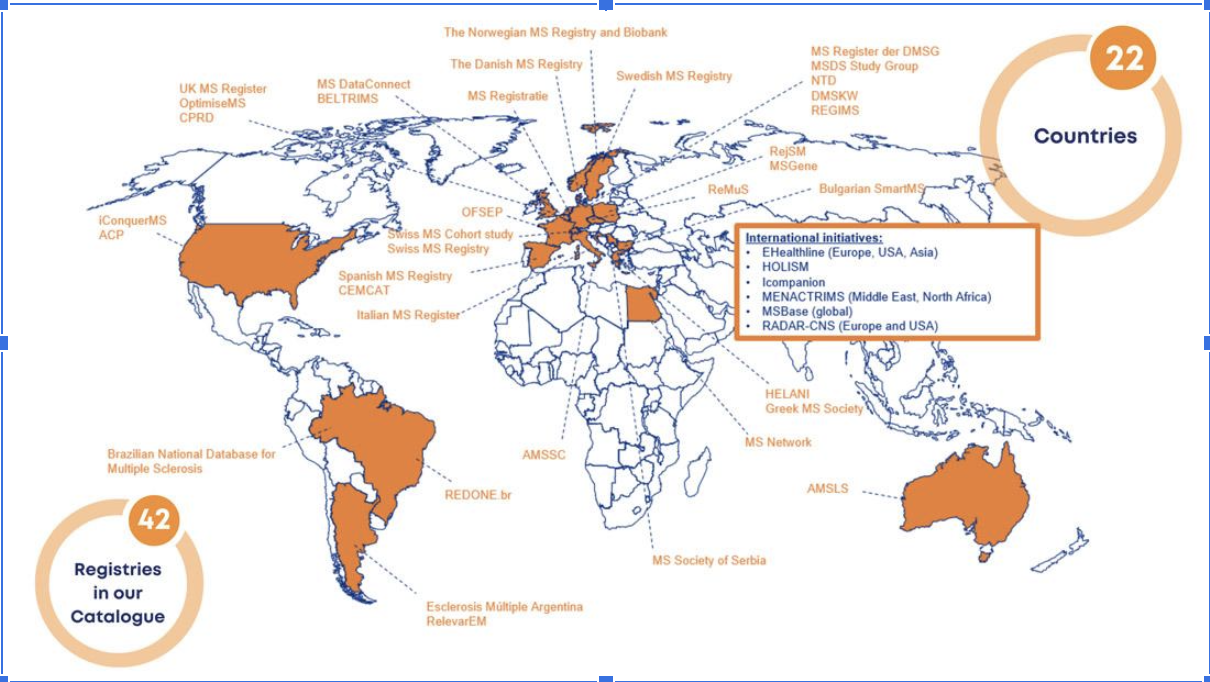

Daher habe ich eine Petition gestartet, um die Bedeutung, aktuelle Hemmnisse, wie Früherkennung in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und das Thema Diagnosen zu beschleunigen. Aktuell gründen wir, zusätzlich zu meiner gemeinnützigen Organisation, den Alström Syndrom e.V., Nur wenn wir uns als Betroffene verbinden, gewinnen wir an Stärke. Die Eva Luise und Horst Köhler Stiftung unterstützt uns mit einem Patientenregister. Das ist essentiell, um unsere Daten in der richtigen Form zu speichern und der Forschung zur Verfügung zu stellen. Letztlich gelang es mir, einen Schritt in Richtung eines europäischen Forschungsnetzwerkes zu gehen und die Kräfte zu bündeln.